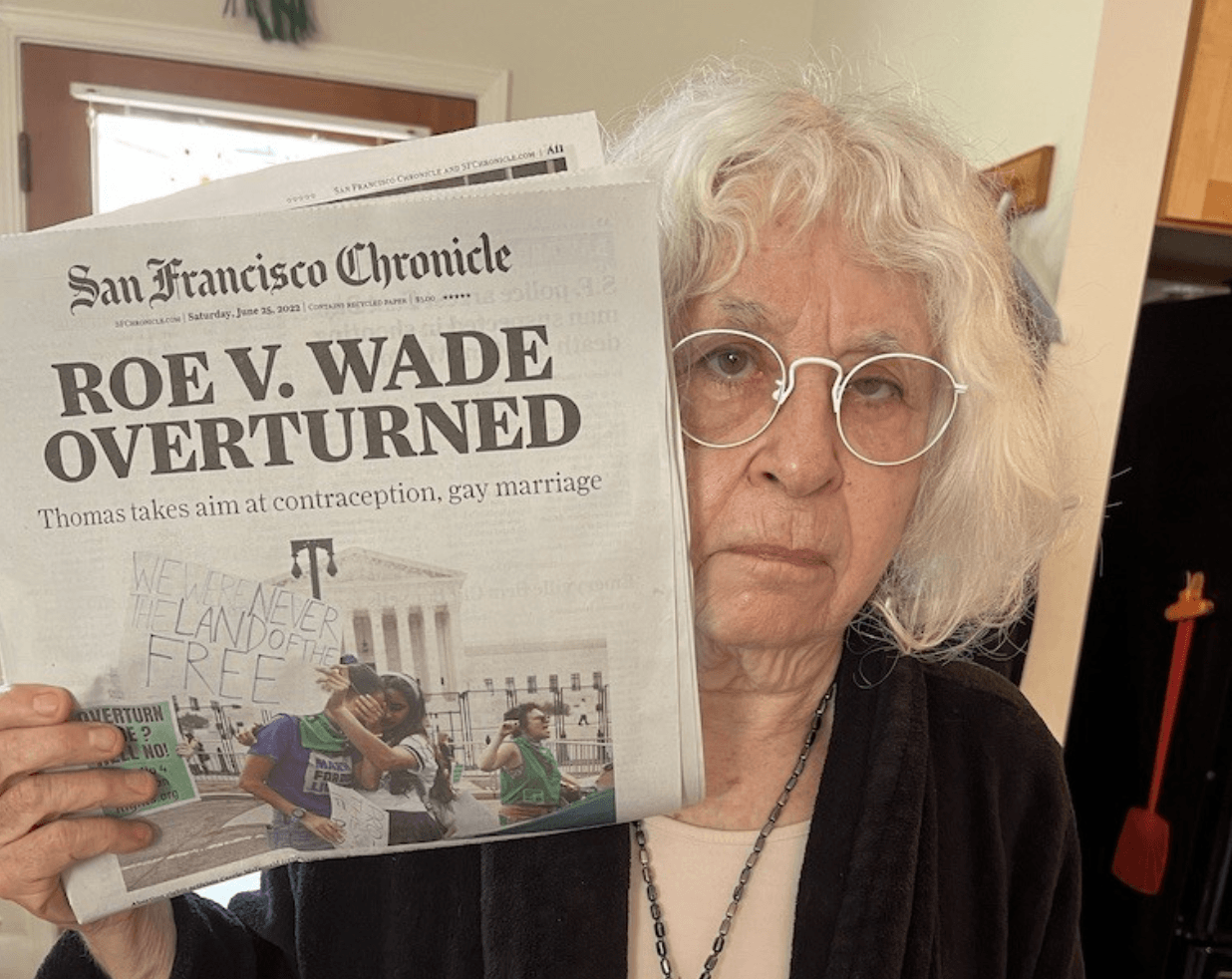

罗伊被推翻后的第二天,朱迪·甘博(Judy Gumbo)。 由 Art Eckstein 拍摄,由作者提供。

除了是共产主义者的孩子、移民、吸食大麻的犹太雅皮士、黑豹党的朋友、与美国敌人上床的女人、著名爆炸案的主要嫌疑人以及试图改变性取向的女人界限,我也堕胎过。 有了这个,我不再是一个异常值——美国至少有三分之一的女性也是如此。

达拉斯惨案几个月后,我开车送林德奎斯特到圣地亚哥。 Jerry 和 Abbie 以典型的 Yippie 夸张方式吹嘘说,1972 年共和党全国代表大会上将有一百万年轻人占领这座城市,以抗议越南战争。 我也看到了红色——该死的那种。 到那时,已有超过 300 万印度支那人被毒害、烧伤、致残或杀害,超过 50,000 名美国人牺牲了自己的生命。 国内战火不断。

1972 年 3 月或 4 月,我来到反战圣地亚哥公约联盟的办公室,得知这个消息:该联盟 22 岁的发言人保拉·萨佩 (Paula Tharpe) 在那年 1 月被枪杀并受伤。 市政府官员向《纽约时报》证实,“多年来,右翼治安一直困扰着圣地亚哥的小激进社区,从未逮捕任何人。”

告诉我这件事的人是一个 40 多岁的瘦弱男子,他突出的罗马鼻子下面戴着一个白色的文职项圈。 保罗·迈耶牧师生来是犹太人,拒绝了犹太教,在被任命为天主教神父之前做了十八年的本笃会修道士,然后离开了神职人员。 与 Stew 一样,牧师 P. 被指为未起诉的同谋,在他的案件中,他涉嫌策划绑架国务卿亨利·基辛格。 我认出了我的类型——男性运动名人。 鉴于我未能改变我的性取向,再加上我认为牧师 P 几十年的独身生活——他没有向我透露他已经结婚——我认为我们俩可能会喜欢弥补失去的时间。 开始一段随意的恋情很容易。

在我与四位活动家共享的灰泥房子的卧室里,与牧师 P. 断断续续地发生性关系大约一个月后,一天早上醒来,我发现一大群胆汁侵入了我的喉咙。 我的胃在起伏。 十五分钟的不安过去了,第二天又带着流感般的坚持回来了。 接下来一周的每天早上。 没有明显的红色来弄脏我早上的床单。 我突然意识到我一定是怀孕了。 妊娠试验尚未上市。 我想我最多只有六个星期。

当涉及到关于我自己身体的决定时,我的控制问题最强烈地出现。 我一毫秒都没有质疑我会堕胎。 1972 年,我对这个决定的信心并没有因为被迫等待 24 小时重新考虑、听胎儿心跳、查看子宫内细胞的黑白图像、在子宫内插入冰棒而受到削弱违背我的意愿进行超声波检查,或穿过一排纠察线,脸上因仇恨而扭曲,对我大喊如果我堕胎,我会杀了我的孩子,这是一种罪恶的行为,我每天都会为剩下的事情感到后悔我生命中的。

然而,我确实因为怀孕而责备自己——而不是牧师 P.。 是我的自我重要性感使我陷入困境。我花了太多时间在抗议战争的路上浪费时间寻找愿意开避孕药的医生,尽管那年早些时候我听说过,最高法院已将所有女性的口服避孕药合法化——不仅仅是已婚女性。 在德克萨斯之后,我不太需要找医生开口服避孕药。 我拖延了,我拖延了,我很懒惰。 使用粘稠的避孕凝胶更容易对我的隔膜保持忠诚。 但是隔膜可能会失效。

即使在最坚定的共和党城市圣地亚哥,到 1972 年也可以进行堕胎,但直到 1973 年 1 月才被宣布为合法。 我只需要得到我在圣地亚哥反战运动中的姐妹们的口碑推荐。 当我意识到这一点时,我的恐慌消退了。 但是考虑到父亲是谁,我确实让自己无法控制地笑了起来。 我在这里,朱迪·甘博(Judy Gumbo),怀孕了一个堕落的犹太人和前僧侣,他被任命为牧师,然后离开了教堂。

也只有荒谬至极的雅皮女神才能编出这样的绝技!

最近刚到圣地亚哥,我没有亲密的女性朋友或亲戚陪我去我的  预约。 事实上,除了牧师 P.,我感到独立但也孤立,这种感觉我现在已经准备好在波士顿和德克萨斯之后接受。 Lindequist 是我在圣地亚哥最亲密的女性朋友。 我告诉自己,单独堕胎没什么大不了的; 毕竟,我是一个有勇气的女人,决心按照我选择的方式过我的生活。 并支付任何后果。

预约。 事实上,除了牧师 P.,我感到独立但也孤立,这种感觉我现在已经准备好在波士顿和德克萨斯之后接受。 Lindequist 是我在圣地亚哥最亲密的女性朋友。 我告诉自己,单独堕胎没什么大不了的; 毕竟,我是一个有勇气的女人,决心按照我选择的方式过我的生活。 并支付任何后果。

一位年轻的接待员在圣地亚哥一条四车道的街道上一栋破旧的单层西班牙风格建筑内的办公桌上向我微笑,车水马龙。 她只问了我的姓名、地址和付款。 我递给她的 30 美元——又像往常一样,在他们不知情的情况下——来自我父母越来越少的现金注入。 我没有第二个想法。 里奥曾经告诉我他给的钱是为了革命。 这是我个人的革命。 为了我的身体。 我。

我在一个房间里脱掉了帆布凉鞋、短裤和内裤,房间的平开窗让圣地亚哥的阳光充足,把它的墙壁染上了监狱般的绿色色调。 我指望我的雅皮士对荒谬的感觉让我度过难关。 我爬上的轮床几乎占据了整个房间。 我把我的屁股往下压,这样我的脚趾就可以放在冰冷的钢马镫上,然后把我的膝盖分开。 年轻的接待员在我的膝盖和裸露的阴道上盖了一块绿布。 一个男人进来了。 根据他的白大褂,我以为他是医生。 男人没有自我介绍。 他也没有提供任何镇静剂,只是说:“这不会很痛。”

是的,没错,我想,被这个男人的冷漠吓坏了。 这里没有幽默感:我是不是太轻视堕胎的事情了? 然后我想起来了。 尽管我和斯图现在在情感上和实时上相距数英里,但我的脑海里突然出现了斯图关于他和他即将成为第一任妻子的乔安妮在 1960 年代初前往提华纳的故事。 他们的手术室又窄又脏。 乐器裸露在一张肮脏的木制边桌上。 当乔安妮尖叫时,斯图尔在大厅的长椅上等着。 回到伯克利,乔安妮发烧了。 他们都害怕她会死。 那很严重。 我很幸运。 不管我觉得多么可笑,这个穿白大褂的人的态度多么冷漠,他的仪器上都覆盖着白色的无菌纱布。 我的轮床所在的黑白地板干净而闪亮。 这种现代性让我放心,头顶荧光灯的嗡嗡声让我平静下来,我闭上了眼睛,直到大声 呜呜呜 吓我一跳。 我抬头看到一朵塑料黄色向日葵——战略性地放置——从天花板上悬挂在我上方,令人安心。

令人印象深刻的吸吮声从听起来像电动马达的声音响起。 塑料管末端的一个硬尖端进入了我的阴道。 我的抽筋是直接的、尖锐的、深度的。 管子退出了,抽筋停止了。 然后又开始了。 还有几次痉挛,每次都和第一次一样痛苦。 我体内那些偶然聚集在一起的细胞现在已经消失了。 我的头三个月流产不超过十分钟。

我兴高采烈地走出诊所,恶心消失了,整个人都放松了。 我的恢复如此之快。 我既不悲伤也不后悔,恰恰相反。 我感到自由。

在感激和宽慰的情绪中,我抓住了林德奎斯特的方向盘,并没有注意到一辆停在诊所外的警车,在圣地亚哥交通的四个车道上做了一个快乐而非法的 U 形转弯。 考虑到我的兴奋,我收到的交通罚单比我在宾夕法尼亚州得到的詹姆斯邦德签名的光头轮胎的罚单更荒谬。 再一次,我的生活又回来了。

* * *

第二天晚上,在我们圣地亚哥家的床上,在牧师 P. 和我发生性关系之前,但直到我与自己进行了一场关于是否要向这位前天主教神父忏悔的独白之后,我’ d 流产了,我决定说实话。

我脱口而出,“保罗,我有话要对你说。”

“那是什么?” P.牧师一脸无辜地回答,他的手抚摸着我的背,让我感到一阵刺痛,好像我被爱抚了一样。

“你知道我一直说我不舒服吗? 原来我怀孕了。 我昨天去了一家诊所,堕胎了。”

然后,好像是为了让我的行为合理化,我补充说:“感觉没什么大不了的。”

我看着牧师 P 的脸从粉红色变成了白色,他坐起身来,声音有些颤抖。

“你为什么在做这件事之前不把这件事说出来? 为什么不先问我?”

妇女在不通知父亲的情况下堕胎是有原因的。 每个女人都有一个——最常见的是强奸或身体虐待。 我的主要原因是意识形态。

“这是我的身体。 这是我的决定,不是你的,”我回答,防御性但不低头。

P牧师站起身来,把他赤裸的屁股转向我,穿上他的裤子,默默地离开了房间。 他也离开了我的生活。 直到几十年后,我才能再见到他,当我们像老朋友一样互相问候时,他坐在草地上,妻子和孩子们围着他,再次集会反对另一场帝国战争。

通常,在犹太人赎罪日的赎罪日,我会尝试寻求精神启蒙,而不是通过 LSD 或杂草,而是通过参加一个超级自由的重建主义犹太教堂。 这项服务为我提供了进入我个人的至圣所并悔改我的罪的机制。 我从来没有因为堕胎而感到内疚、懊悔或羞愧。 我的罪过是通过对 P 牧师的宗教信仰不加控制来避免对抗。 我缺乏同理心,也可能没有勇气让牧师 P. 参与我独自考虑的决定。 我知道牧师 P. 是妇女和少数族裔平等权利的坚定信徒,所以我选择了简单的路线。 我假设但没有问。

今天,我是一位母亲和一位祖母。 我永远感激我在 29 岁时获得堕胎护理,单身,破产,无薪受雇,为结束不公正的战争服务。 我知道:如果我允许这些细胞生长,我的人生轨迹将会以对任何未出生的孩子不公平且对我来说站不住脚的方式发生改变。 1972 年,也就是 Roe v. Wade 成为法律之前的那一年,堕胎不是罪,不是犯罪,也不是婴儿。

本文改编自 YIPPIE GIRL: Exploits in Protest and Defeating the FBI by Judy Gumbo。

© 版权所有 2022 朱迪秋葵

Source: https://www.counterpunch.org/2022/07/05/my-body-myself/